为充分了解中华人民共和国成立70周年来社会经济发展的历史性成就以及“十三五”规划的实施情况,8月1日起,人文学院法学181班“历史成就观察团”的团队成员们分别以各自家乡为调查点开展了实践探访活动。

8月1日,家住安徽亳州的团队成员赵文莉来到了涡阳县涡南镇王寅村,并走进村委会了解涡阳县经济发展进程。据村主任介绍,几十年前,涡阳县经济滞后,生产力发展缓慢,道路泥泞,人们无发解决温饱问题。经过了近几十年的艰苦建设,涡阳县人均经济收入得到持续增涨,村民生活基本达到小康水平;村里的物质生活条件得到极大改善,实现了公路村村通,基本医疗卫生条件也大有改善,尤其是医疗保险的普及,解决了多年来村民看病贵的问题。8月3日,家住蚌埠市的团队成员杨祉龙,来到老家蚌埠市怀远县兰桥乡杨圩村进行调查实践,切实感受到了家乡的巨大变化。从外观上看,家乡的房屋从以前的瓦房变成了精致的楼房,道路从以前的“水泥”路(有水有泥)变成了真正干净宽敞的水泥路。令调查成员感触最为深刻的是家乡的卫生条件得到了巨大改善,印象中以前垃圾到处都是的街道,现在都有了摆放整齐的垃圾箱,并且定期会有垃圾车来清理,道路环境质量得到了明显提升。从现代农业的发展情况来看,调查成员发现杨圩村农业实现了普遍机械化作业,地里的插秧机随处可见。农民们的耕地也不再是单一地作为农耕地使用,而是多样化发展,有的农户选择养鸡,有的选择养虾,致富道路更加多样化了。调查成员在走访调查中真实感受到,杨圩村的养殖、种植方式的多样化和科技化以及生活环境的种种变化,反映出是杨圩村人民坚持不变的勤苦劳动与对美好生活的热切盼望.

(养鸡场)

8月4日,家住合肥市瑶海区裕昌新村的成员唐浩龙,来到一处翻新后的老式居民区,采访了居住在这的居民。居民表示小区以前很破旧,道路也不通畅,这两年为了响应国家政策,小区重新规划建设,基础设施也逐步完善,居民生活都很方便。调查成员了解到,这几年由政府拨款,在小区建设了多处健身器材区,以便居民更好地生活娱乐、锻练身体。当调查成员问起“是否觉得现在的生活更幸福?”时,一位奶奶非常开心地笑着说:“那肯定的呀,交通比十几年前更方便了,衣食住行哪一样不比过去好,生活比以前好太多了。”走访结束后,调查成员们总结道:“这些在我们眼里再平常不过的东西,在老人的眼中却是那么珍贵。七十年的时间还是很长的,不同年龄阶段的人对于社会变化的感受也都是截然不同的。”

(受访奶奶)

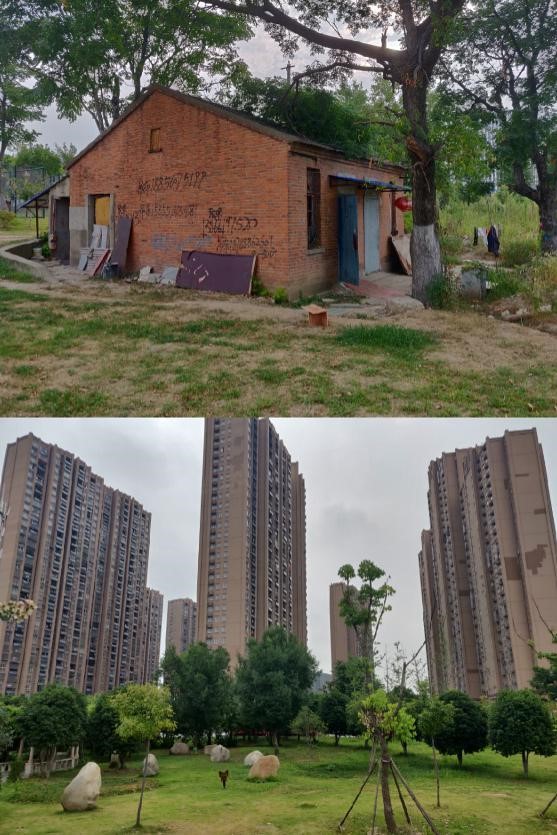

(翻新前后的对比)

8月5日, 家住滁州市的成员袁鸿飞,来到滁州市南谯区老街和锦绣湖小区,用心聆听长辈们对于近年来生活变化的感受,想从长辈们的口中知道这七十年对他们的改变。访问中,长辈们说的最多的是衣食住行用都受到了党和国家给予的支持与帮助,他们的生活条件变好了,即使是退休后,他们的生活也依旧丰富多彩。相对于老一辈人的退休,当下的退休是彻底的退休,彻底的告别了“锄禾日当午,汗滴禾下土”的退休生活,而现在退休老人们退休后不但不“生锈”,反而都很“忙”。“ 忙呀,我要带我孙子去散步又要和那位老伙计约好去下棋。” 这是老人们的回答,六七十岁的他们忙着去享受生活,忙着去含饴弄孙,而且还有不少老人会网购,紧跟时代潮流加入了互联网支付的大军,给他们的孙子孙女在网上买零食。这些都不禁让人感慨,新的时代不仅给生逢该时代的青年一辈染上了鲜明的时代色彩 ,也为那些经历过开国、改革的老一辈人印下了新的时代印记。

(小区受访老人)

实践调查团队的此次“三下乡”社会调研从各自熟悉的家乡开始,见证建国七十年来家乡发生的巨大变化,感受祖国的繁荣富强,坚定勇做担当民族复兴大任的时代新人的理想信念,以实际行动投入民族复兴的时代大潮当中,为社会主义现代化的建设增砖加瓦。(特约通讯员:李沙娜)