近日,安徽科技学院生物医学与健康学院皖产道地中药材品质提升团队陈浩副教授及其合作团队,在百蕊颗粒治疗溃疡性结肠炎的机制研究方面取得重要突破。相关研究成果以“Bairui granules attenuate ulcerative colitis via microbial-metabolite crosstalk and Isorhamnetin-3-O-glucoside-mediated JAK2/STAT3 suppression”为题,发表于植物医学领域顶级期刊《Phytomedicine》(中科院1区top期刊,影响因子8.3)。

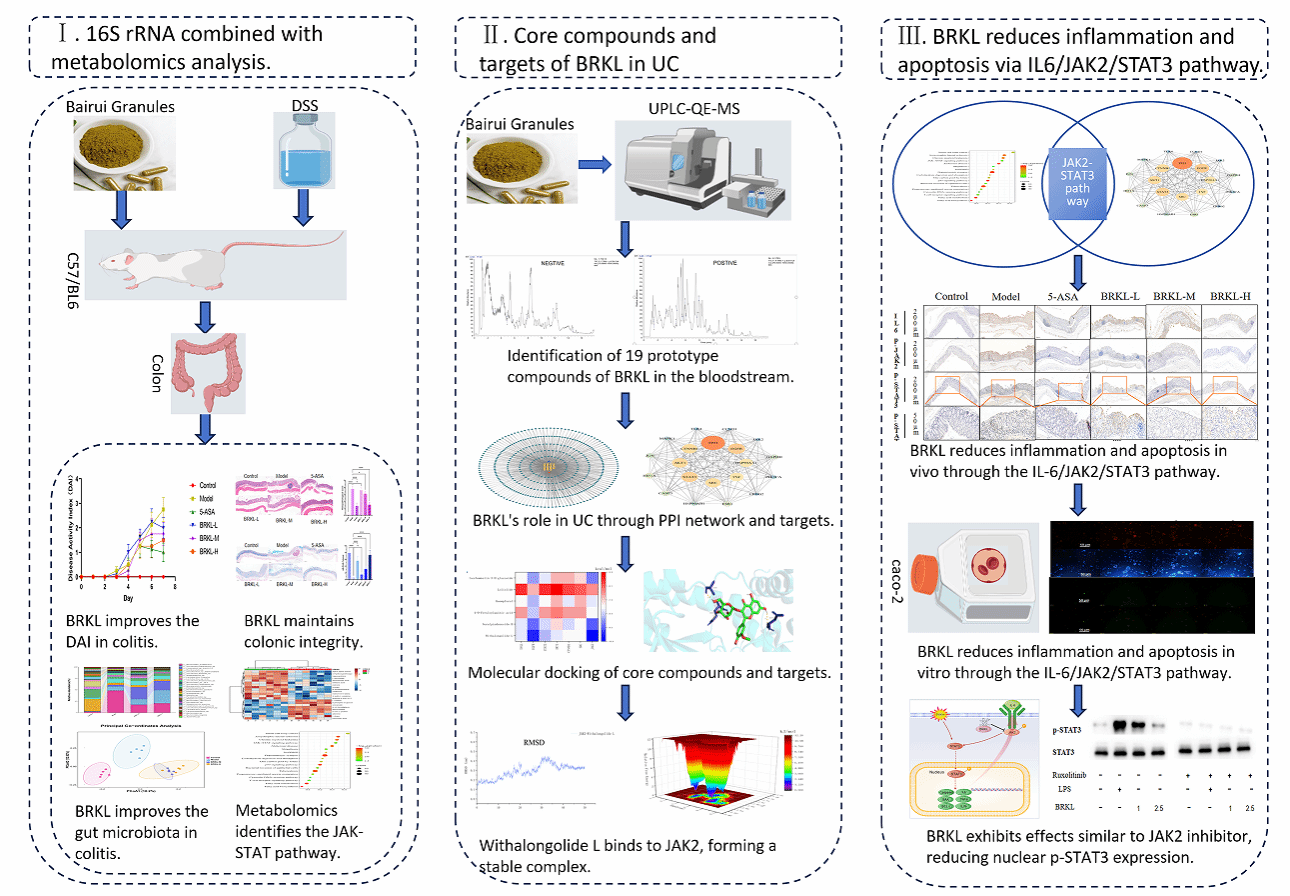

该研究综合运用植物化学、多组学技术与药理学方法,系统揭示了百蕊颗粒治疗溃疡性结肠炎的疗效和机制。研究证实,百蕊颗粒及其活性成分异鼠李素-3-O-葡萄糖苷抑制了IL-6/JAK2/STAT3磷酸化,减少细胞凋亡,抑制促炎细胞因子。结构相似性比较发现异鼠李素-3-O-葡萄糖苷与临床抑制剂结构相似度较低,确认了其作为一种新型JAK2抑制剂分子骨架。该研究首次揭示了百蕊颗粒通过同步调控肠道微生物-代谢物相互作用和阻断JAK2/STAT3通路来改善溃疡性结肠炎的双重机制,同时确定了异鼠李素-3-O-葡萄糖苷为关键生物活性化合物,为炎症性肠病的治疗提供了新的理论依据和治疗策略。

论文共同第一作者为陈浩副教授指导的2023级硕士研究生张放与徐皓男,安徽科技学院为论文第一完成单位,九华华源药业股份有限公司等单位参与合作。研究工作得到安徽省重点研究与开发计划项目、中医药传承创新项目及高校中青年教师培养行动项目等多项支持。(撰稿:黄钰莹 特约通讯员:袁鹏 审核:钱立生 张传德)